💌 Вечнозелёная рубрика про инструменты, которые помогают в работе и в жизни. Есть интересный приём — присылайте на ask@kinzhal.media

Представьте: вы сидите перед компьютером, уже третий час пытаетесь найти ошибку в коде. Или несостыковку в статье. Или причину, по которой ломаются расчёты. Глаза устали, мозг кипит, а ответа всё равно нет.

Как насчёт того, чтобы рассказать об этом резиновой уточке?

Способ пришёл к нам из далёкого мира программирования. Впервые метод описал программист Эндрю Хант в книге «Программист-прагматик» в 1999 году, но сама практика была известна в IT-сообществе ещё с 1980-х. Разработчики заметили любопытную закономерность: стоило им начать объяснять проблему коллеге, как решение часто находилось ещё до того, как собеседник успевал что-то ответить.

Так родилась идея держать на столе резиновую утку — терпеливого «слушателя», которому можно рассказывать о проблемах в коде в любое время дня и ночи. И утка действительно помогала находить причины багов. Звучит странно? Сейчас разберёмся.

Как это работает

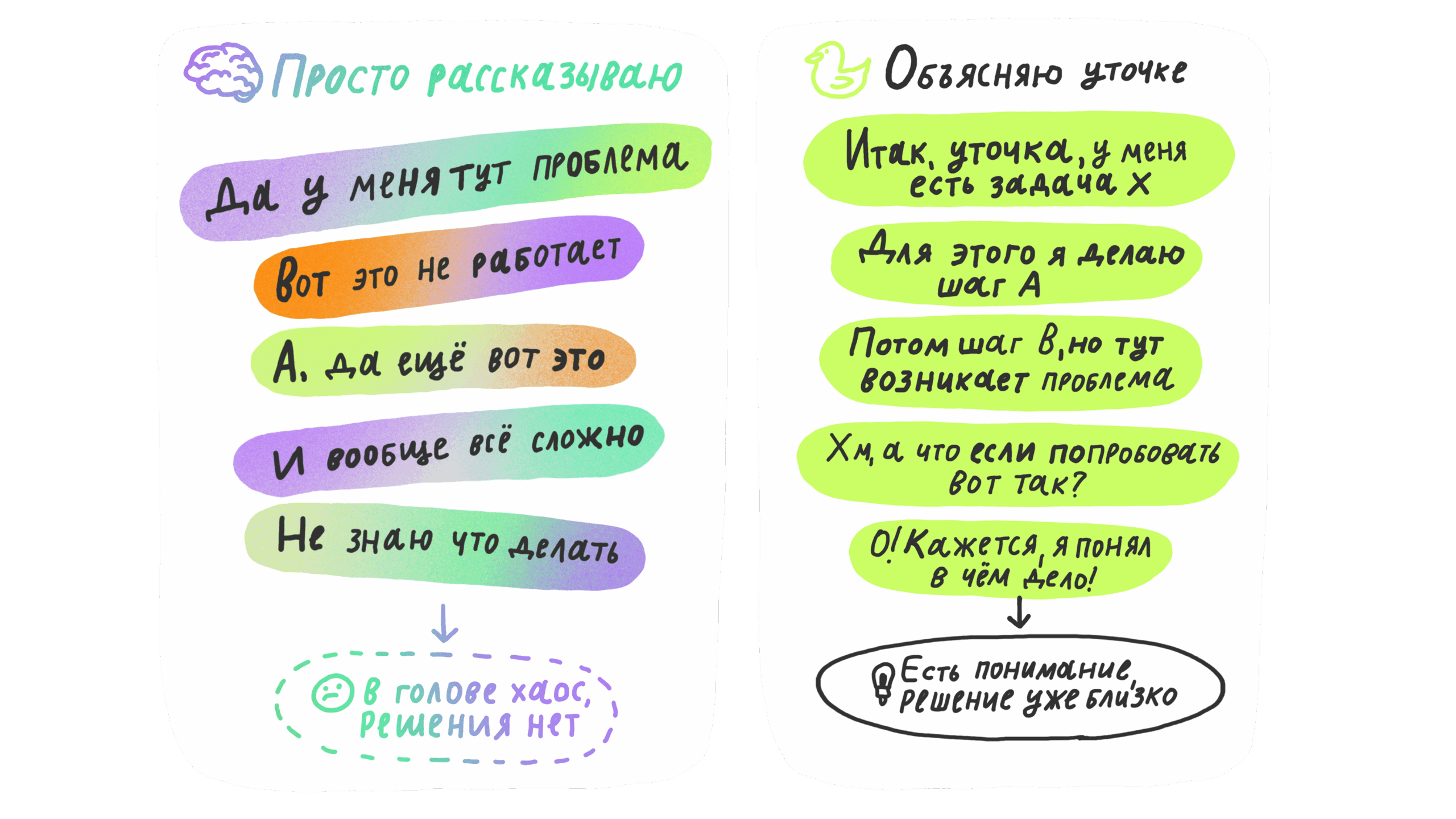

Секрет эффекта резиновой уточки кроется в особенностях работы нашего мозга. Когда мы думаем «про себя», мыслительный процесс часто хаотичен и неструктурирован. Мы перескакиваем с одной идеи на другую, пропускаем важные детали или принимаем что-то как само собой разумеющееся.

Когда же мы начинаем объяснять проблему вслух, даже воображаемому слушателю, происходят удивительные вещи. Чтобы что-то объяснить, мозг автоматически упорядочивает информацию: выделяет главное, выстраивает логическую последовательность, находит связи между фактами.

Проговаривание заставляет нас замедлиться и внимательнее рассмотреть каждый элемент проблемы. То, что в голове промелькнуло за секунду, при объяснении растягивается на минуты.Когда мы пытаемся что-то объяснить, сразу становятся видны места, где наше понимание неполное или нечёткое. «Хм, а почему это происходит именно так?» — и вот уже появляется новый угол рассмотрения проблемы.

Алгоритм работы

1. Возьмите резиновую уточку. Если её нет — назначьте другой предмет. Главное — представить, что этот объект вас внимательно слушает и хочет понять.

2. Дайте контекст. Не сразу переходите к сути проблемы. Объясните контекст: «Вот у меня есть проект, в котором нужно сделать то-то и то-то. Для этого я использую такой-то подход…»

3. Говорите просто. По классике — как если бы вы что-то объясняли бабушке или ребёнку. Объясняйте всё максимально понятно.

4. Говорите медленно. Делайте паузы, обдумывайте свои слова, не торопитесь. Представьте, что установили скорость речи на 0,75 или даже на 0,5.

5. Задавайте вопросы. «А что, если попробовать вот так?», «А почему я решил делать именно это?», «А что произойдёт, если изменить вот эту деталь?».

🌐 Пример раз — программирование

Значит так, уточка, у меня есть функция, которая должна посчитать сумму элементов в массиве. Я пишу цикл for, он проходит от 0 до длины массива… Стоп! Длина массива — это 5, а индексы — от 0 до 4. Я же выхожу за границы!

✉️ Пример два — написание текста

Мне нужно написать статью о путешествиях. Я начал с того, что рассказываю про свой опыт в Италии, потом перешёл к советам по планированию… Хм, а читатель-то ещё не понимает, зачем ему это читать. Нужно сначала объяснить проблему!

С уточкой можно разбирать и личные дилеммы или ошибки — по тому же алгоритму.

В чём кайф

Это быстрый и простой способ, который доступен всегда. Уточка никогда не осудит за «глупый» вопрос, не будет спешить и не заставит чувствовать себя неловко. Можно объяснять сколько угодно, повторять, возвращаться к началу.

Когда объясняете проблему вслух, мысли сами собой структурируются. Вы вынуждены пройти весь процесс шаг за шагом, вдумчиво посмотреть на каждую деталь. И часто именно в этом замедленном разборе находится то, что раньше не замечали.

🦆 Случился затык? Доставайте резиновую уточку