Однажды сидели мы в редакции и рассуждали о деловых переписках и о том, что обычно в них раздражает. А потом пошли к нашему корректору Саше, и он написал нам об этом целую статью. И она так хороша, что мы не можем не поделиться. Передаём слово Саше.

Всем привет! Я Саша, корректор в агентстве «Палиндром» и много ещё где.

Меня попросили рассказать о нескольких расхожих ошибках в деловой коммуникации — о том, что меня, как корректора, больше всего раздражает. И здесь я сразу сделаю оговорку: спрашивать корректора о том, какие ошибки его раздражают, — это почти как спрашивать врача, какие его раздражают болезни. Раздражение здесь вообще не очень уместно: мы, как специалисты, работаем с любыми текстами.

И тем не менее существует множество нюансов — устойчивых, расхожих и постоянно повторяющихся в речи самых разных людей. Эти нюансы отнюдь не всегда касаются собственно правописания — часто они лежат в области этики и деловой коммуникации вообще. Но тем интереснее.

1. Канцелярит

Многие в диджитале уже читали и «Пиши, сокращай» Максима Ильяхова, и «Слово живое и мёртвое» Норы Галь — многие, но не все. А за пределами диджитала тех, кто не читал, ещё больше.

Всё, за что мы не любим суконный канцелярский стиль, — страдательный залог, расщепление сказуемых, нанизывание предлогов и стремление сказать двадцать слов вместо двух, чтобы «казаться солиднее» (а на самом деле размыть посыл и запутать читателя), — всё это до сих пор актуально.

Совсем беда, когда канцелярит просачивается в деловую переписку.

Коллеги, нами организован комплекс мер…

Кому ты это пишешь? Остановись и задумайся на секунду. Камон, дружище, мы же с тобой на корпоративе за одним столом сидели, а я тебе потом волосы держал — перестань играть в серьёзного дядьку и скажи мне нормальным языком: что именно ты сделал?

2. Пересушенный текст

Снова «Пиши, сокращай», но с обратной стороны: многие авторы, взяв в руки молоток, склонны видеть гвоздь в любой проблеме.

Местоимения? Убрать! Причастия-деепричастия? Долой! Скобки? Вводные слова? Излишне размытые формулировки? Всё нещадно под нож!

Частенько текст, вышедший из-под клавиатуры такого излишне старательного автора, напоминает сухарь и в нём невозможно разобраться, кто на ком стоял:

Подготовили для вас гайд по ошибкам в деловой коммуникации. Подрывают атмосферу и ухудшают взаимодействие.

Кто подготовил? Кто подрывает? Ну напиши «МЫ подготовили, ОНИ подрывают» — но как же, местоимения, фу-фу-фу!

Вот реальный пример из моей работы:

Почитайте карточки: в них мы собрали истории коллег об их забавных (и не очень) первых ошибках.

Вроде бы всё хорошо. Но в какой-то момент редактор вспоминает, что скобки — это грех. И начинаются извращения:

…в них мы собрали истории коллег об их забавных — и не очень — первых ошибках.

Хорошо? Ну так, сносно. Но — многовато — тире.

…в них мы собрали истории коллег об их забавных и не очень первых ошибках.

Забавных. И не очень первых, понимаете? Наверно, вторых или третьих.

Всего этого можно избежать, если просто разрешить себе скобки, причастия и, так сказать, вводные слова.

✍️ В русском языке нет универсально плохих инструментов — как и универсально хороших. Установка «мы пишем без скобок» или «мы убираем все местоимения» сродни установке «мы целенаправленно не используем мягкий знак» или «я не буду печатать обеими руками». Не нужно ограничивать себя в языковых инструментах — нужно уметь вовремя включать здравый смысл.

3. Дробление одного сообщения на пять

У каждого есть такой приятель, который пишет: «Привет)» — и замолкает. Интригует, видимо. И лишь дождавшись встречного приветствия — а оно может случиться и через час, и через три, и на следующее утро, — человек начинает излагать, с чем, собственно, пришёл.

Это называется навязыванием синхронной коммуникации — вместо того чтобы сразу изложить суть дела и дать возможность ответить, когда удобно, собеседник вынуждает подстраиваться и «сесть с ним за один стол» онлайн.

Явление столь частое, что ему посвящён отдельный сайт — nohello. И всё становится вдвойне хуже, когда такой собеседник — не друг-приятель, которого можно вежливо взять за руку и попросить так не делать, а коллега, которому грубить вроде как не по субординации.

Не надо так. Сразу, в первом же сообщении изложите коллеге суть вашего обращения полностью и содержательно — и дайте время осмыслить и ответить, когда ему будет удобно.

4. Миллион побочных историй

Даже если вы не дробите рабочее сообщение на «привет» и «как дела», это ещё не значит, что вы всё делаете правильно. Не покажу конкретного примера, чтобы не обидеть человека, но обрисую в перифразе:

Саш, привет, посмотришь, пожалуйста, вот тут текст? Там только зелёное и только в табличке. На второй вкладке не надо, там ты уже смотрел, и на третьей не надо, там Олег Сергеевич ещё не согласовал. И ещё подписи посмотри, там надо внести макет, потому что нам сдавать через три часа, а иллюстрации ещё не готовы, потому что Николай заболел. Сможешь глянуть в течение часа? Нам нужно сдать сегодня, максимум завтра, но можно и в четверг, но не хотелось бы, так что лучше сегодня. Красные строчки не смотри, это из другого проекта взято как референс для клиента

Да, из этого сообщения я узнал всё, что мне нужно для работы, — а ещё миллион посторонних вещей про Олега Сергеевича, болезнь Николая, красные строчки и четверг.

Как эта информация поможет мне лучше исполнить мою задачу?

Решение этой проблемы знакомо каждому новостнику: «Вначале главное — а весь необходимый бэкграунд сдвигаем в конец». Добавлю от себя: сдвинув бэкграунд в конец, щедро его выделяем и нажимаем Delete. Потому что в половине случаев не такой уж он и необходимый.

5. Мусорная вежливость

Представим ситуацию: коллега в рабочем чате просит внести правки в макет. Вы вносите, отчитываетесь и идёте заниматься своими делами — например, мыть голову (славься, удалёнка!). И вот вы стоите наполовину в мыле, радостно булькаете — и краем уха слышите очередной «трунь» из рабочего чата. Что случилось? Что за пожар? Вздыхая и чертыхаясь, вы вытираете мыльную пену, продираете глаз и идёте к ноутбуку — а там: «Спасибо!»

И вроде бы упрекнуть некого не в чем: коллега просто старался быть вежливым. Но клавиатура всё равно теперь в мыле, блин.

Если у нас с вами есть возможность минимизировать число сообщений в рабочих чатах, давайте изо всех сил попробуем это сделать!

Всякий раз, когда можно ужать число рабочих сообщений с трёх до одного, давайте сделаем именно так.

Если душа трепещет поблагодарить — поставьте реакцию-«огонёк». Или напишите «спасибо» в беззвучном режиме.

Помните: каждое сообщение в рабочем чате — это минус один процент фокусировки и мысленного топлива собеседника.

6. Одни и те же мемы и риторические фигуры

Смотря сколько fabric, смотря какие details — это редфлаг и задача со звёздочкой. Все мы знаем, как быстро протухают мемы. Позавчера это было модно, вчера это нормис, сегодня это уже кринж. Кринж, Карл!

Вот то же самое происходит не только с мемами, но и с риторическими фигурами: шутками, присказками и речевыми конструкциями.

Один из моих коллег очень любит «задачи со звёздочкой». И покупка авиабилетов у него «задача со звёздочкой», и выбор экскурсии — «задача со звёздочкой», и, даже когда он в рабочий чат приносит мне какой-нибудь особо сложный текст, это обязательно именно она. Задача со звёздочкой.

Другой коллега — это Мистер Редфлаг. Везде: и в текстах, и в деловых переговорах, и даже в том, чтобы попросить меня вычитать срочную статью в неурочный час.

Саш, прости, что пишу так поздно, это прям редфлаг, я знаю… Но посмотришь?

Что тут сказать? Первые пару тысяч раз это было смешно. Ещё пару тысяч раз — просто забавно. Но когда люди начинают разговаривать мемами друг с другом, буквально мыслить меметическими конструкциями, это совсем ой. Вообще, от слова совсем.

7. Игнорирование совсем уж базовых правил правописания

Вначале я оговорился, что нас, корректоров, не бесит и не злит никакой уровень безграмотности собеседника — собственно, именно для противодействия ей мы и существуем, — но всё-таки совсем уж дремучая словесная каша печалит даже нас.

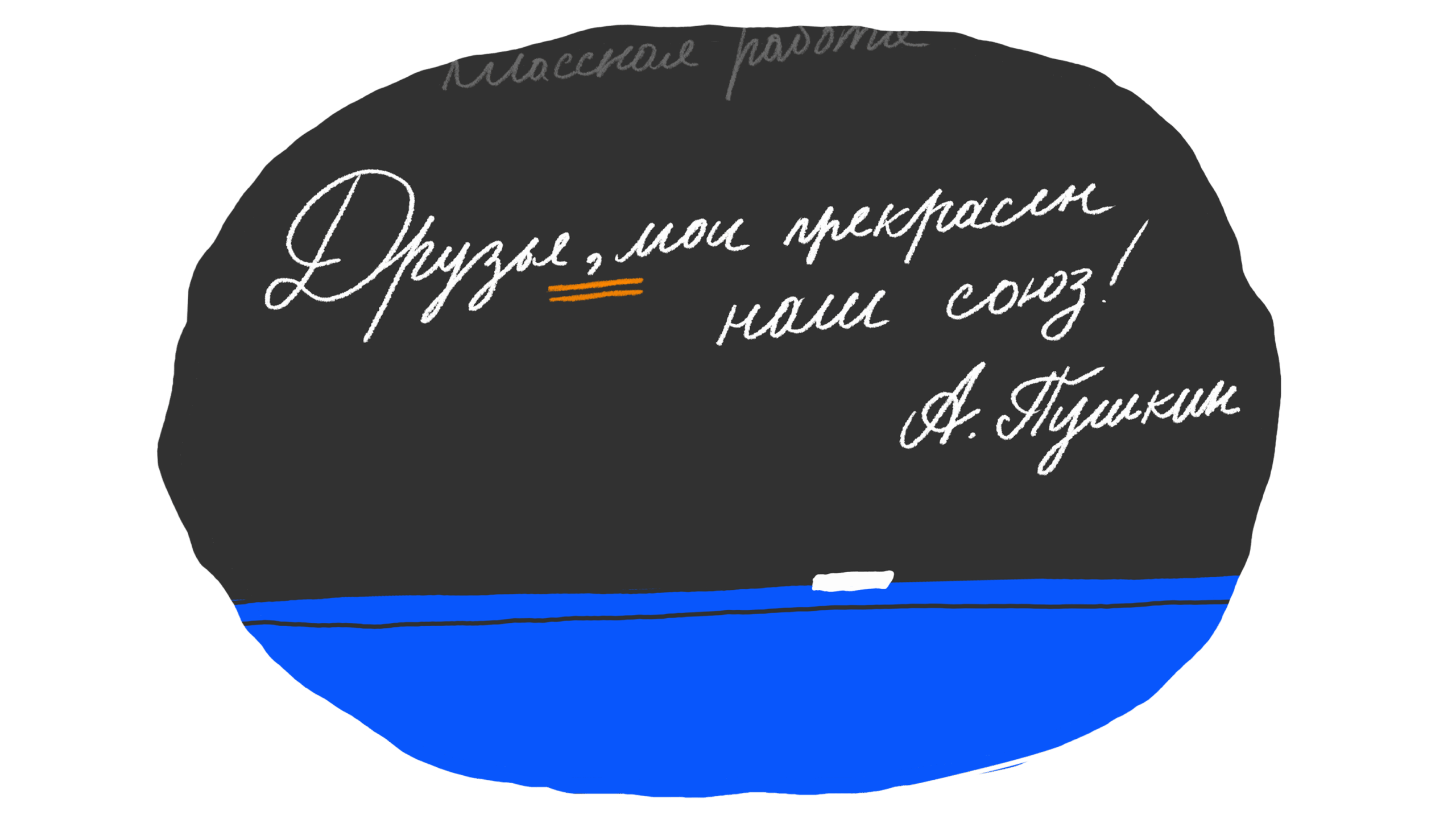

Вспомним школьную программу: «После обращений всегда ставится запятая», «В конце вопросительных предложений ставится вопросительный знак», «После вводных слов всегда ставится запятая» (в скобках оговорюсь, что реальность несколько сложнее, но хотя бы так) — и было бы приятно, если бы больше людей вспоминали эти правила в деловой коммуникации, пусть даже на таком уровне, школьном и очень упрощённом.

* * *

Как быстро проверить текст на ошибки перед отправкой?

И здесь я дам совсем неожиданный ответ, который меньше всего ожидаешь услышать от корректора: а зачем вообще это делать? Отправляйте так!

Ну то есть да, если это важное и ценное письмо, от которого зависит судьба человечества, — да, его бы лучше перед отправкой вычитать. Лучше бы дать ему отлежаться. Лучше бы прогнать его через спеллчек браузера или «Ворда», а после глянуть новым, незамыленным взглядом. Но ведь всё это вы и так знаете без меня, правда?

Если же речь о живой рабочей переписке, когда с одной стороны дедлайн, с другой асап, а где-то на фоне под тревожную музыку проджект тушит очередной пожар… То зачем вам в таком случае лишние неврозы насчёт неудачных запятых и лишних мягких знаков в «ться»? Просто пишите как пишется. Формулируйте так, как умеете.

🗡️Главное — донести мысль. Сделайте настолько хорошо, насколько можете — и настолько, насколько это разумно в конкретных условиях. Собеседник поймёт