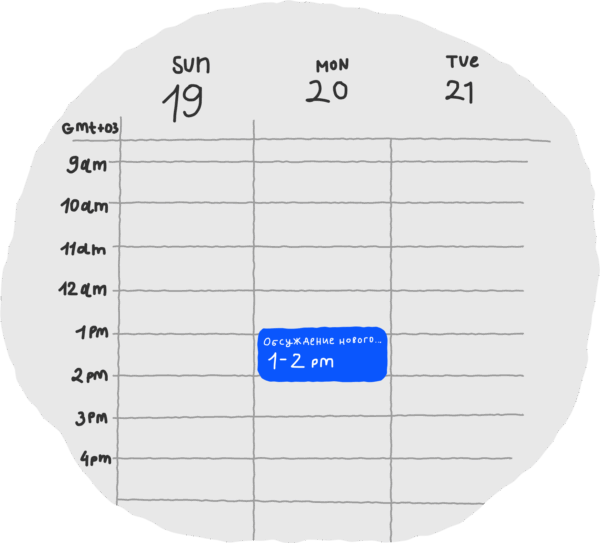

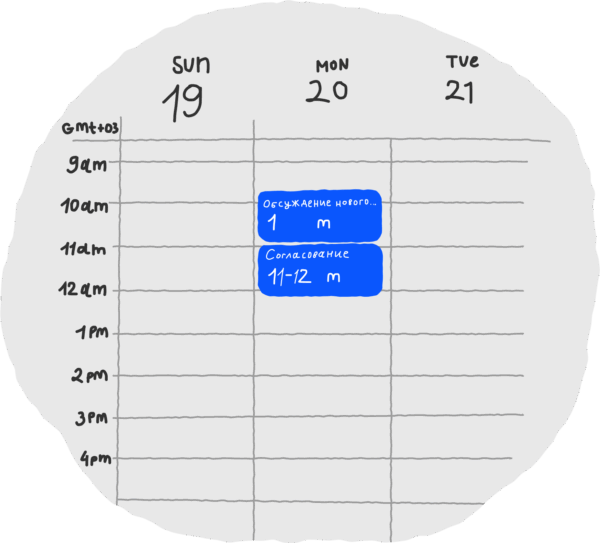

Представьте: утро понедельника. Вы включаете ноутбук, открываете рабочий календарь, а там:

Вроде и хорошо, всего один созвон. Но скорее всего, он коварно расползётся на весь ваш календарь. До 13 часов вы будете о нём думать. Если не постоянно, то так или иначе к нему возвращаться.

Утро до встречи становится «буферной зоной», где вы занимаетесь мелочами вместо глубокой работы. После встречи нужно время на возвращение в контекст, плюс появляется усталость от переключения.

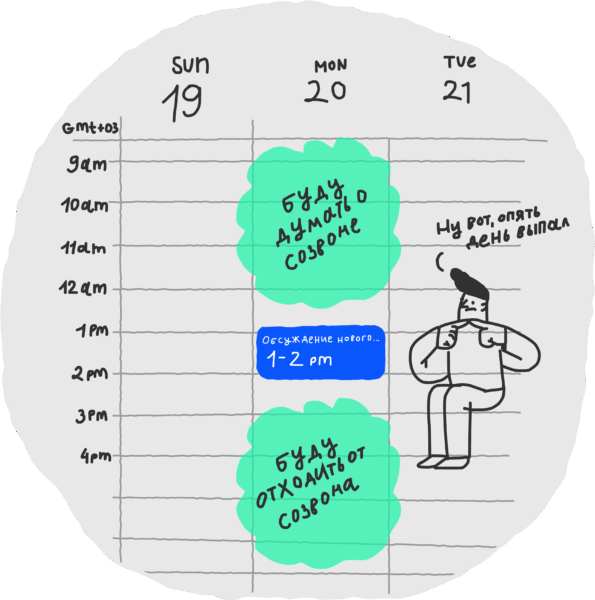

А если у вас не одна встреча, а, допустим, две или три — вы фактически теряете весь рабочий день. Между ними остаются промежутки по 3–4 часа, но они слишком фрагментированы для глубокой работы.

Почему так происходит

Этому есть объяснение. Знакомьтесь, это эффект фиксации. Состояние, когда предстоящая встреча или событие «блокирует» всё время до неё и немного после.

Фиксация работает по трём механизмам: событие занимает вашу оперативную память, мозг готовится к переключению заранее, и вы неправильно оцениваете оставшееся время.

Разберём их подробнее:

Когнитивная нагрузка. Часть внимания постоянно отвлечена на мониторинг времени. Подсознание занято постоянными вопросами: «А не пора ли готовиться? А вдруг опоздаю? А что, если задача затянется и я не успею?» Такая «когнитивная утечка» — ваш мозг параллельно обрабатывает информацию о будущем событии, даже когда мы пытаемся сосредоточиться на текущей работе.

Предварительное переключение. Ещё до того, как встреча начнётся, ваш мозг уже начинает переключаться на неё. Вы прерываете текущую задачу раньше, чем нужно, чтобы «подготовиться». Это может произойти за 20–30 минут до встречи, а может и за час.

Обманчивое распределение времени. Кажется, что для того, чтобы полноценно погрузиться в задачу, нужно часа 2–3. Если до созвона остаётся меньше, кажется, что и начинать не стоит. А если и есть в запасе эти 2–3 часа, то они точно разобьются на мелкие срочные задачки.

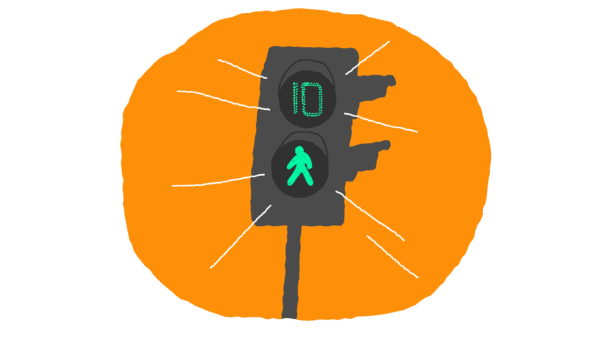

Представьте, что вы стоите на перекрёстке, а светофор уже начал мигать. Технически у вас ещё есть время перейти дорогу, но вы уже напряжены, готовы в любой момент побежать. Так же и с календарём: встреча в середине дня превращает всё время до неё в «мигающий светофор».

Самое неприятное во всём этом — накопительный эффект. Задачи двигаются медленно, копятся рабочие дела, и всё это на фоне ощущения постоянных созвонов.

Что с этим делать

Хорошо бы понять: а действительно ли вам нужно ходить на все эти созвоны? Мы как раз писали о том, как перестать ходить на ненужные встречи. Если заменить или отменить эти созвоны никак нельзя, есть несколько способов их обезвредить.

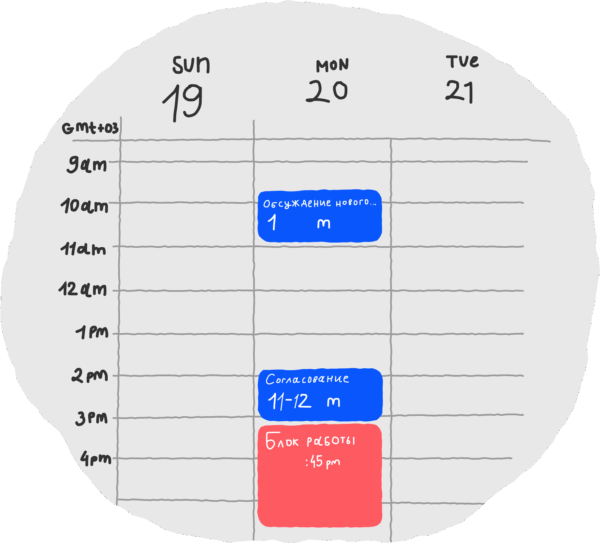

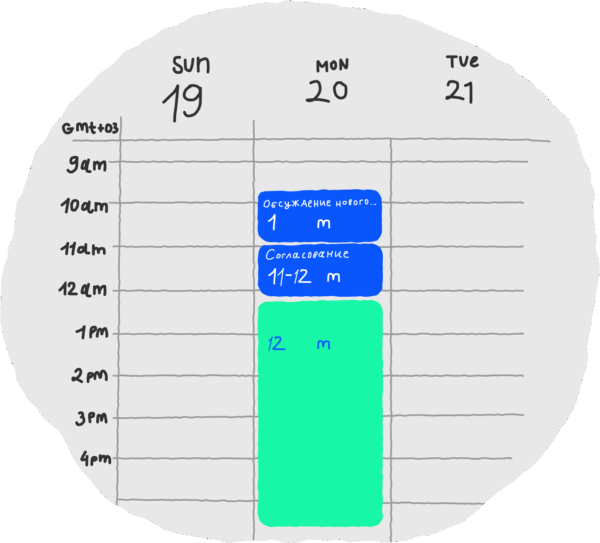

Батчинг встреч

Самое эффективное решение — группировать все встречи в один блок. Либо всё утром, например с 9:00 до 12:00, либо всё во второй половине дня — с 14:00 до 18:00. Это освобождает большой непрерывный кусок времени для глубокой работы.

Если вы жаворонок и продуктивны утром — ставьте встречи на вторую половину дня. Если сова — наоборот. Принцип простой: защищаете свои лучшие часы для сложных задач, а встречи отдаёте менее продуктивному времени.

Правило минимального блока

Установите правило: между встречами должно быть 2–3 часа, иначе встречу лучше перенести. Два часа — это минимум, необходимый для одного цикла глубокой работы: 20 минут на вход в состояние потока, 60–80 минут продуктивной работы, 20 минут на завершение и переключение.

Например, вы работаете, и коллега просит встречу на 15 минут в 14:00. Если последняя встреча закончилась в 13:30, то блок получается всего 30 минут — слишком мало. Предложите встречу в 16:00

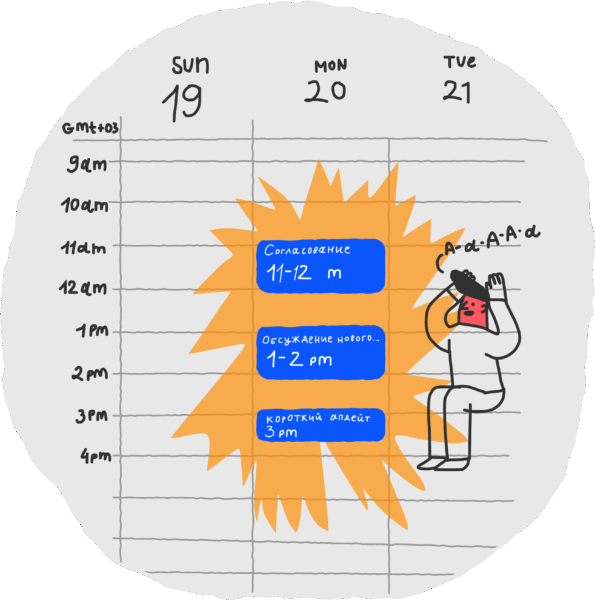

Защита времени в календаре

Относитесь к блокам глубокой работы как к встрече с самым важным человеком — с собой. Создавайте в календаре события «Сфокусированная работа: проект X» и отмечайте их как занятое время. Когда коллеги смотрят на ваш календарь, они видят, что вы заняты, и не предлагают это время для созвонов.

Делайте эти блоки повторяющимися — например, каждый день с 9:00 до 12:00 или в определённые дни недели. Так формируется предсказуемая структура, и все привыкают, что это ваше недоступное время.

Если вы не управляете календарём

Хорошо, когда вы можете ставить блоки для фокусной работы или группировать встречи, но не всегда есть такая возможность. Что можно сделать в этом случае:

- Договориться на встречи в определённые дни. Да, тут придётся идти в переговоры с начальством или командой. Выберите 2–3 дня, когда вы созваниваетесь, а остальные дни сделайте «днями тишины» — свободными от любых созвонов.

- Внедрять асинхронную коммуникацию. Это радикальный, но честный подход: далеко не все созвоны должны быть именно созвонами. Что-то можно заменить видеоотчётом, что-то — обсуждением в треде. А вот ещё парочка лайфхаков по вежливому сливанию с созвонов.

- Практиковать работу короткими блоками. Не все задачи требуют погружения на 2–3 часа. Те, что требуют — перенесите на дни, свободные от созвонов. А в дни, когда у вас календарь забит разноцветными напоминаниями, выделяйте 20, 30 и сколько можете минут на задачи. Лучше сделать хоть что-то, чем сожалеть о том, что времени недостаточно, и не сделать в итоге ничего. Тут вам поможет наш лайфхак для списка задач.

Календарь — это инструмент управления вниманием. Каждая встреча в нём создаёт не только занятое время, но и «гравитационное поле» вокруг себя, искажающее всё расписание. Одна встреча в середине дня может сломать весь день.

И если вы ничего не измените в своём расписании, то…

У вас созвон через 5 минут